第一章 2023年港股市場回顧

1.1 2023年上半年港股市場表現

截至2023年7月10日,恒生指數年內下跌6.58%、國企指數下跌7.01%,恒生科技指數下跌4.45%。同期,A股市場,上證指數上漲3.70%、深圳成指下跌0.66%、創業板指下跌6.30%;美股市場,道瓊斯工業指數上漲2.40%、標普500指數上漲14.85%、納斯達克指數大漲30.76%。在全球主要股市中,上半年港股市場表現靠後。

表 1全球主要股指漲跌幅(截至2023年7月10日)

指數名稱 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |

恒生指數 | -6.58% | -15.46% | -14.08% | -3.40% | 9.07% |

恒生科技指數 | -4.45% | -27.19% | -32.70% | 19.72% | / |

上證指數 | 3.70% | -15.13% | 4.80% | 13.87% | 22.30% |

深圳成指 | -0.66% | -25.85% | 2.67% | 38.73% | 44.08% |

滬深300 | -0.71% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% |

創業板指數 | -6.30% | -29.37% | 12.02% | 64.96% | 43.79% |

道瓊斯工業指數 | 2.40% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 22.34% |

標普500指數 | 14.85% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% |

納斯達克指數 | 30.76% | -33.10% | 21.39% | 43.46% | 35.23% |

英國富時100 | -2.39% | 0.91% | 14.10% | -14.19% | 12.10% |

法國CAC40指數 | 10.35% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% |

德國DAX指數 | 12.57% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% |

日經225指數 | 23.36% | -9.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% |

韓國綜指 | 12.71% | -24.89% | 3.63% | 30.75% | 7.67% |

數據來源:Wind,注:時間截至2023年7月10日

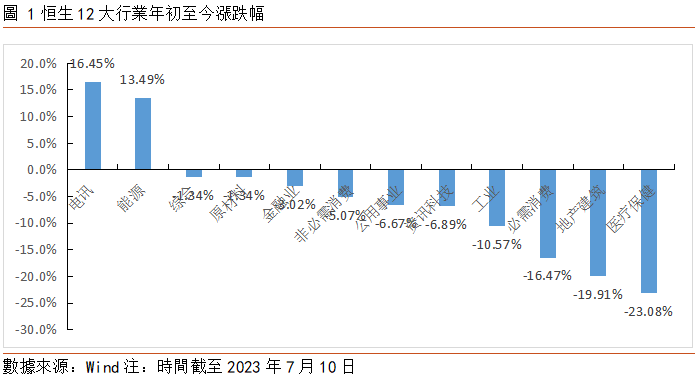

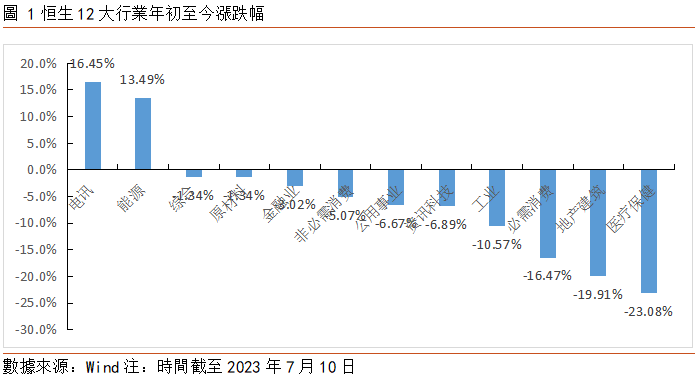

行業方面,截至7月10日,年初至今,恒生12大行業,僅能源業和電訊業錄得上漲,其中,能源業上漲13.49%、電訊業上漲16.45%。而10個行業錄得下跌,其中,必需消費下跌16.47%、地產建築業下跌19.91%、醫療保健業下跌23.08%,跌幅居前。

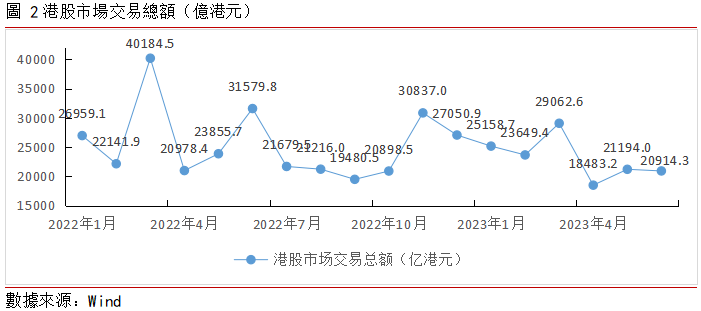

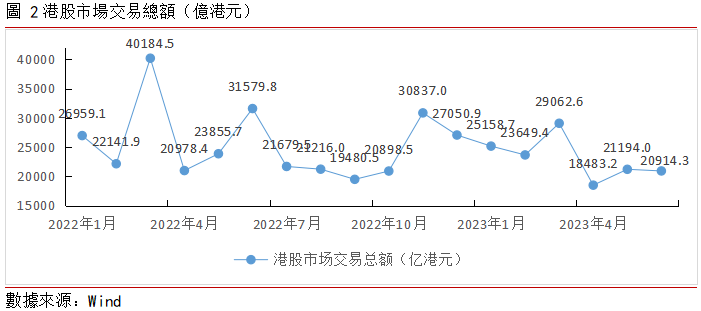

從成交上看,2023年上半年,港股市場大市平均成交(月度)與去年同期相比下滑了12.36%。

1.2恒生指數分階段表現

分階段看,上半年港股市場走勢主要可分為三個階段。第一階段,1月3日-1月27日,16個交易日恒生指數大漲14.70%。彼時,市場主要是延續了2022年11月以來的上漲,而當時市場上升主要在於一是對房地產市場的支持政策(如“三支箭”),二是疫情防控全面放開。

第二階段,1月30日-3月20日,36個交易日恒生指數大跌16.26%,期間全部抹去了1月3日-1月27日之間漲幅。當時,市場經過短期快速大幅上漲後,技術面上已經處於“超買”區域;二是地產支持政策帶來金融、地產等舊經濟藍籌行業短期大漲後,市場由政策面行情進入基本面行情;三是美聯儲加息。

第三階段,3月21日-7月10日,74個交易日恒生指數累計下跌2.74%,基本走出一個箱體震盪,或“倒W”型。在此期間,“中特估”行情帶動金融、電信、電力、油氣等行業大幅上漲,但5月9日之後,中特估行情出現一定程度退潮;美聯儲年內第二次加息;歐美銀行業危機;人工智慧行情。

1.3 2023年上半年港股IPO市場表現

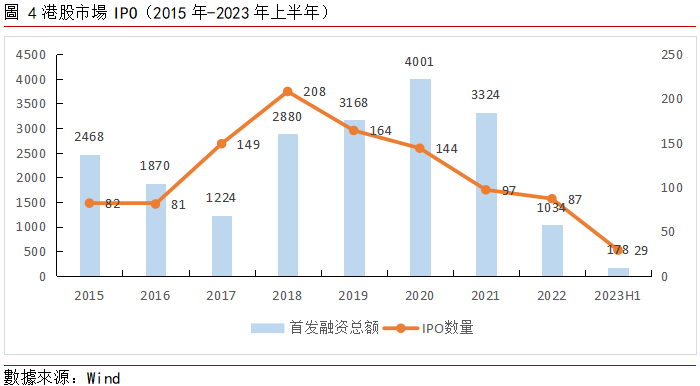

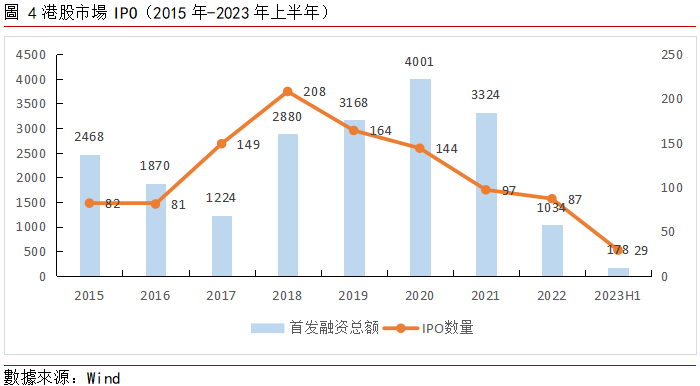

2023年上半年,港股市場首次公開發行僅29個,累計融資僅178億港元。去年港股IPO市場表現低迷,今年上半年較去年同期表現略有上升,IPO數量和籌資額分別上升45%和0.6%。

公開發售的新股當中,近一半IPO以招股價下限定價,僅有3%新股採用發行價上限定價。56%的新股在首日破發,截至2023年上半年收尾,新股整體破發率為48%。

第二章 2023年下半年市場前景展望

2.1中國宏觀經濟展望

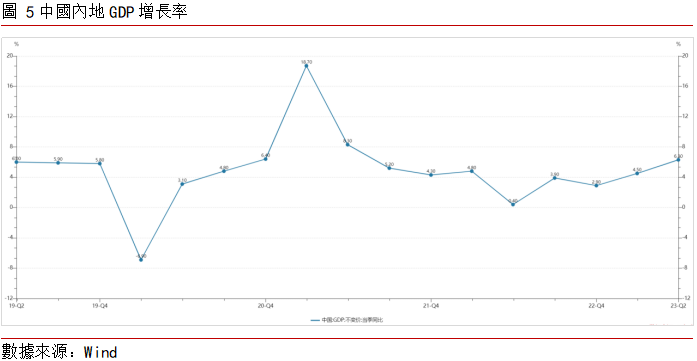

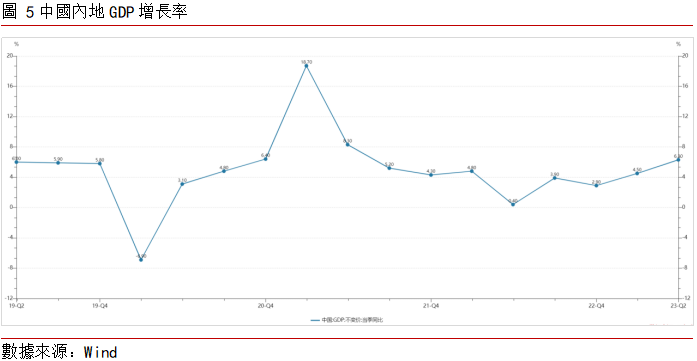

GDP增長率向好。2023年上半年,中國GDP同比增長5.5%,分季度看,一季度增長4.5%,二季度增長6.3%。2022年一二季度GDP分別增長4.8%和0.4%,在去年較低的基數以及疫情防控全面放開經濟穩增長政策下,上半年GDP取得良好開局。

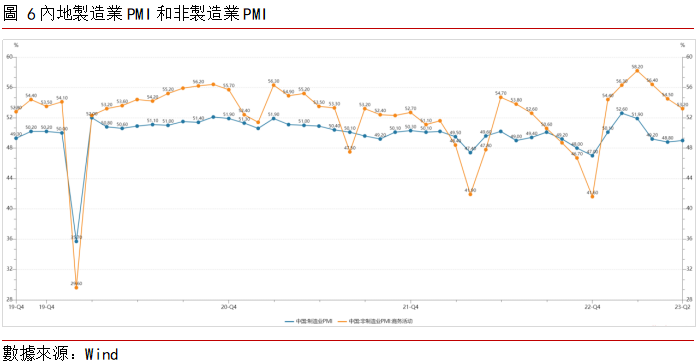

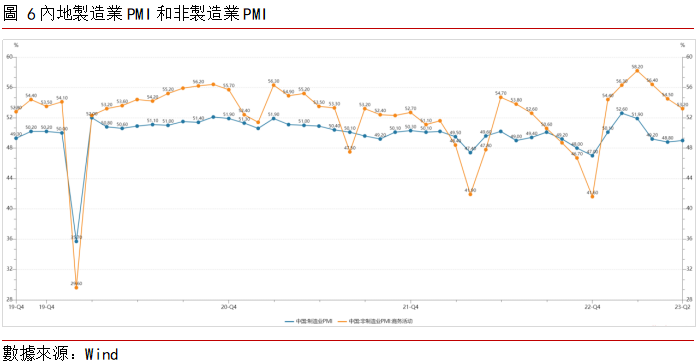

市場對GDP增長率較為樂觀,但製造業PMI和非製造業PMI數據均出現了一定下滑。2023年4月-6月,已經連續三個月製造業PMI低於枯榮線。去年11月推出地產支持政策,12月疫情防控全面放開,市場對經濟復蘇充滿信心,推動今年1月和2月PMI顯著上升。但在歐美持續加息,外需乏力下,最近三個月PMI再次跌破枯榮線。

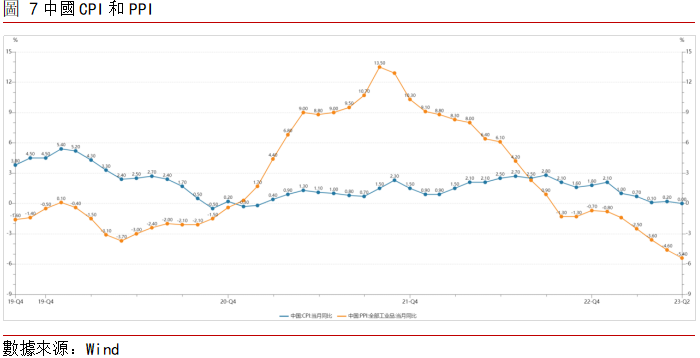

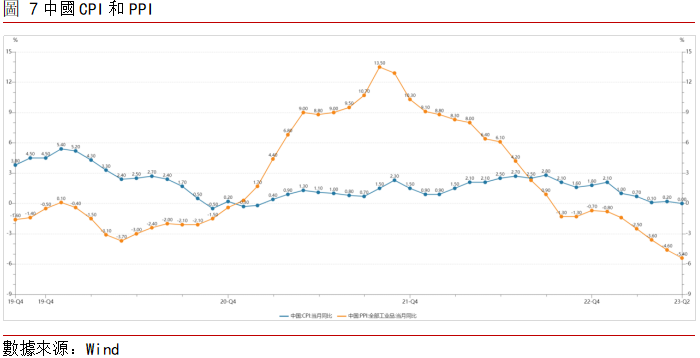

2023年6月,中國CPI同比持平,預期為0.2%,PPI同比下降5.4%,預期為-5.00%,環比下降0.8%。從數據上看,2022年10月以來,PPI已經連續9個月負增長,而CPI連續4個月低於1%(6月為0)。當前,國內物價運行總體平穩。隨著經濟進一步恢復向好,物價水準將逐步回升。PPI同比跌幅大概率已觸底,未來有望收窄。

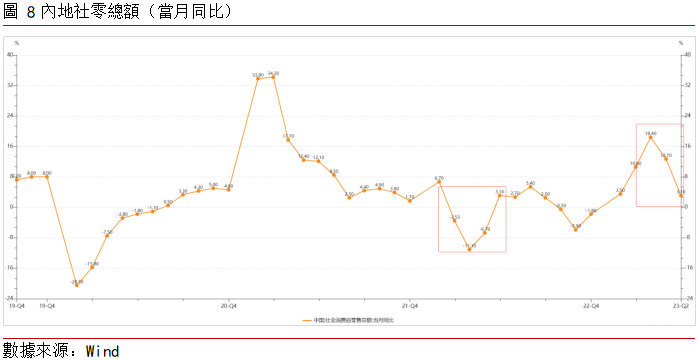

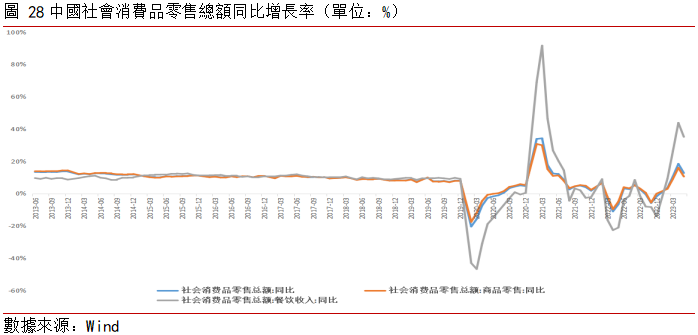

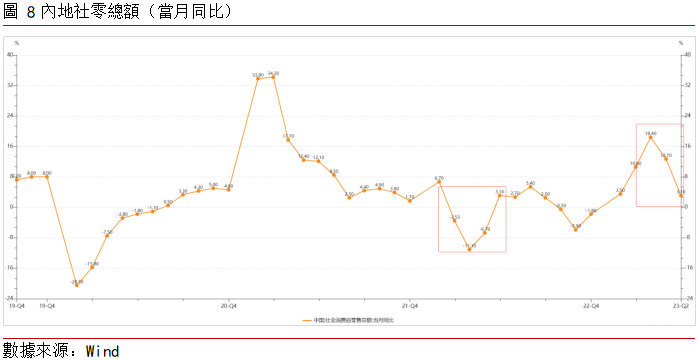

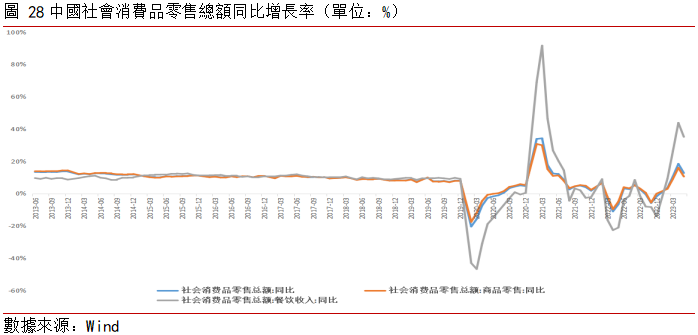

社零總額及增長率方面,2023年6月,社會消費品零售總額39951億元,同比增長3.1%。上半年,社會消費品零售總額227588億元,同比增長8.2%。其中,除汽車以外的消費品零售額205178億元,增長8.3%。

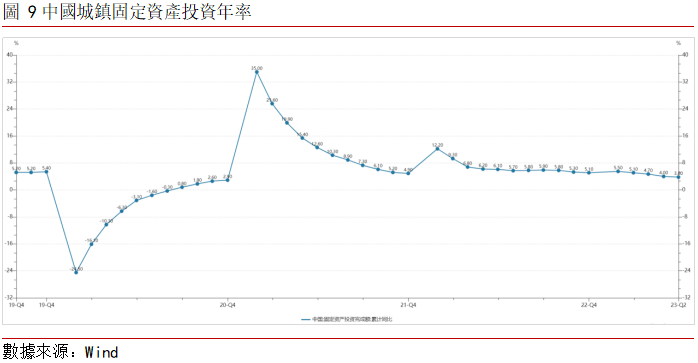

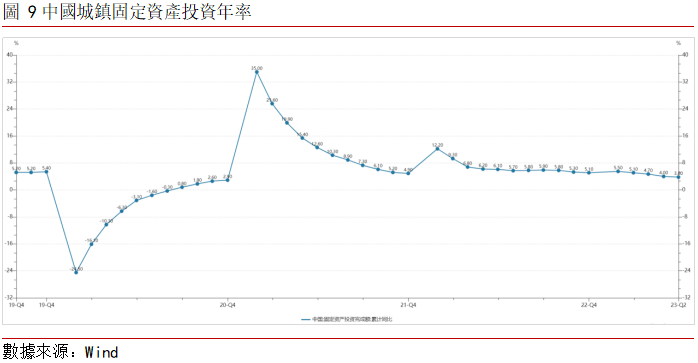

城鎮固定資產投資方面,2023年1-6月,城鎮固定資產投資243113億元,同比增長3.8%,其中,民間固定資產投資128570億元,同比下降0.2%。分領域看,基礎設施投資同比增長7.2%,製造業投資增長6.0%,房地產開發投資下降7.9%。

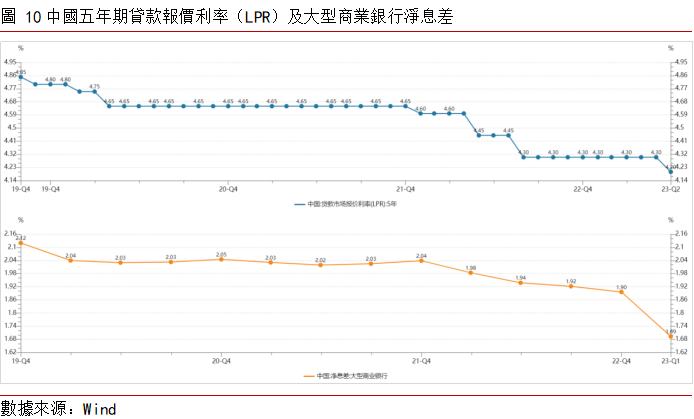

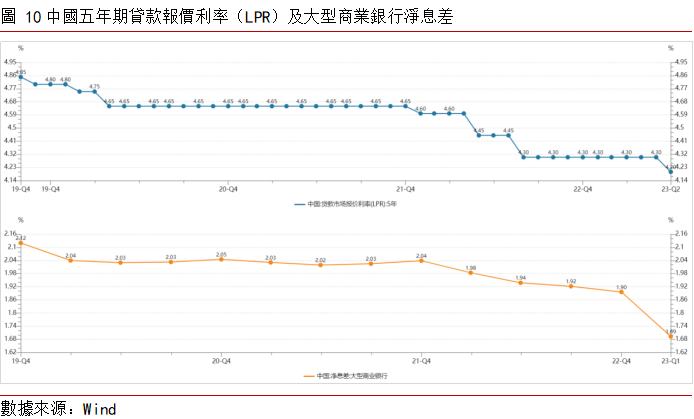

LPR下調。6月份,經過九個月按兵不動後,中國貸款市場報價利率(LPR)再次調降,下調10bp,由此前的4.3%下調至4.2%。與此同時,各大商業銀行房貸利率紛紛下調,也普遍下調10個基點。但另一方面,銀行淨息差也再度降低,如大型商業銀行淨息差從1.9%降至1.69%。

LPR下降將帶來積極作用:1)再次傳遞出穩增長、促發展的政策信號,進一步穩定市場預期,提振市場信心;2)降低實體經濟融資成本,以LPR為定價基準的存量貸款利率將下降,新增貸款利率也有望降低,有助於激發有效融資需求;3)促進房地產市場平穩健康發展,存量房貸和新增房貸利率都將下降,有助於提振居民消費和投資。

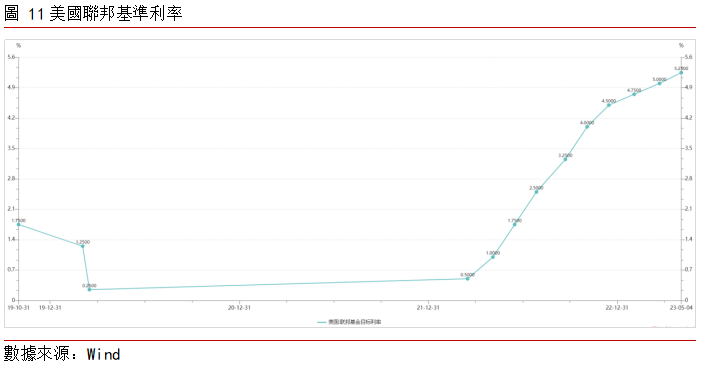

2.2美國宏觀經濟展望

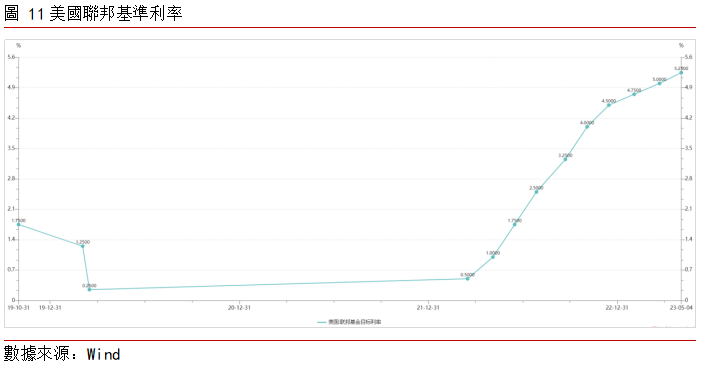

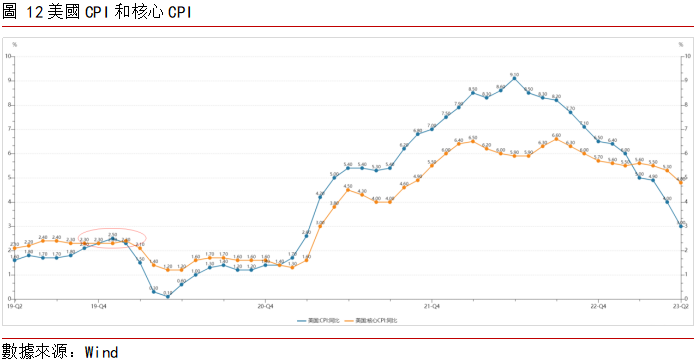

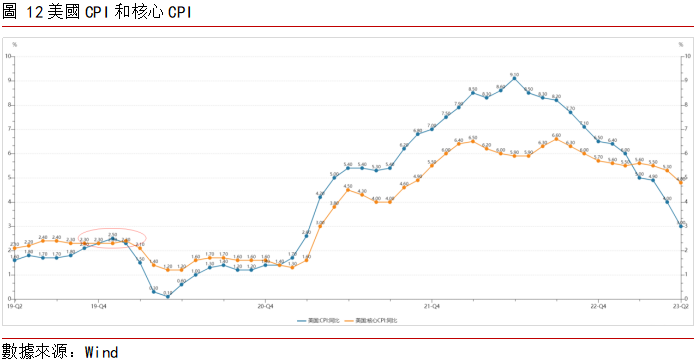

2022年3月以來,經過10次加息,累計加息500個基點後,美國聯邦基金目標利率升到了5.00%-5.25%,創二十年高點。本輪加息週期的利率峰值,2022年市場認為在5.00%;後來在今年1月CPI下降不及預期後,市場將峰值預期上調至5.25%;CPI持續穩定回落,但核心PCE仍處於高位,美聯儲持續強調抗通脹的重要性以及釋放強硬資訊,市場再將峰值調升至5.5%。未來峰值還會不會再度上調,核心因素還是通脹,尤其是核心通脹。

美國CPI穩步下降。2023年6月,美國CPI同比上漲3.0%,預期為3.1%,前值為4%,連續12個月下降。剔除食品和能源後的核心CPI同比漲4.8%,低於預期5%及前值5.3%,創2021年10月以來最低,但仍遠高於美聯儲的目標。

2020年1月,即疫情前最後一個月,當時美國CPI為2.50%,核心CPI為2.30%。

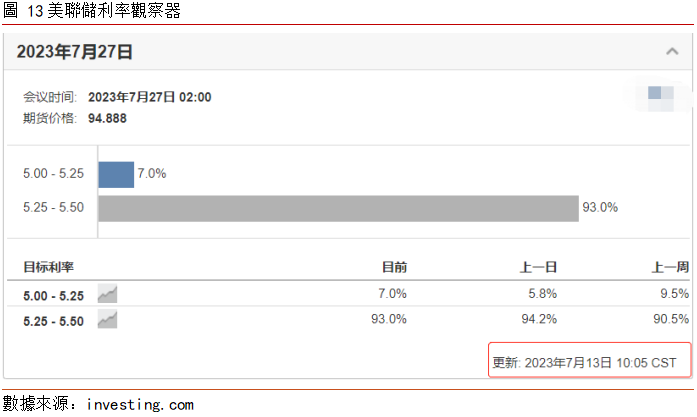

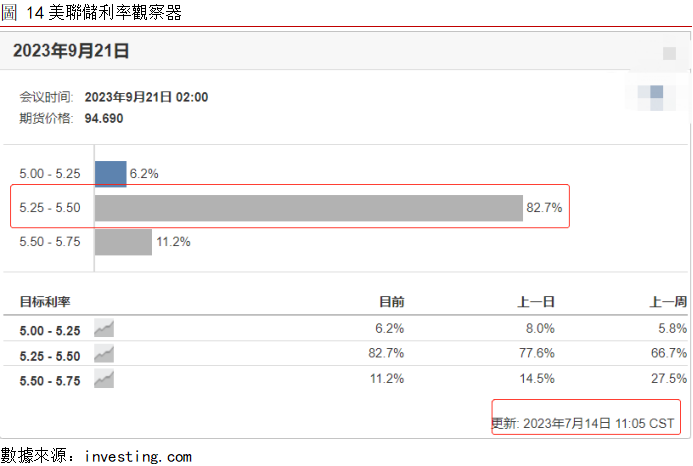

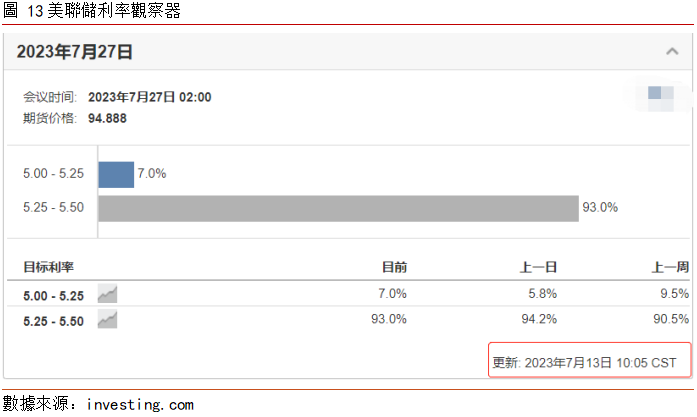

美國CPI步入“3”時代,但基本不影響美聯儲7月份加息25個基點。根據investing美聯儲利率觀察器最新數據顯示,7月加息25個基點的概率為93%,市場基本默認/接受了再加息25個基點。與此同時,鑒於通脹數據積極的下降趨勢,增加了美聯儲7月可能的加息後停止加息的可能性。

美國6月PPI同比增速從上月的1.1%放緩至0.1%,低於預期的0.4%,創2020年8月來新低,環比升0.1%,低於預期的0.2%。6月核心PPI同比漲2.4%,低於預期的2.6%,創2021年2月來最低,核心PPI環比僅上升0.1%,低於預期的0.2%。

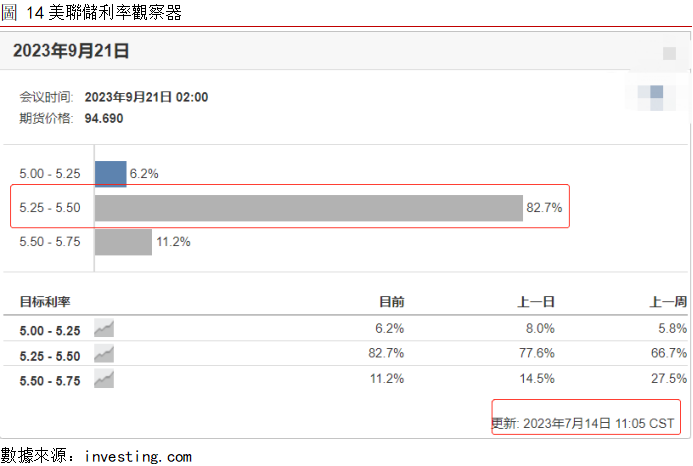

繼CPI超預期下降後,6月美國PPI也超預期降溫,強化市場對美聯儲加息到尾聲的預期。PPI數據公佈後,市場預計9月份美聯儲不加息的概率高達82%。

2.3 企業盈利能力復蘇

2.3.1 2023年中國GDP經濟增速或達到5.6%

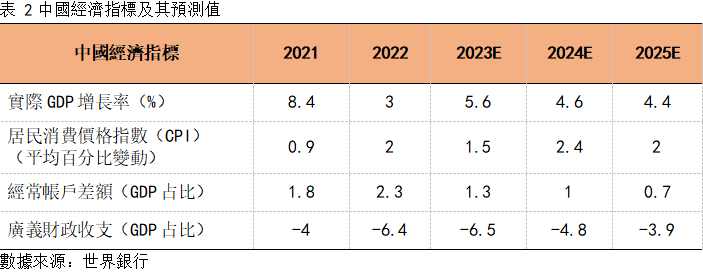

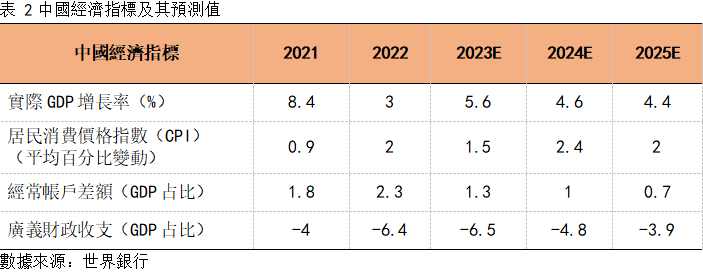

根據世界銀行公佈的《中國經濟簡報:保持增長,超越復蘇》,世界銀行上調了中國2023年經濟增長預期。

世界銀行預測,2023年中國GDP增速或達到5.6%,遠高於今年1月《全球經濟展望》報告的4.3%和4月《東亞與太平洋地區經濟半年報》的5.1%。

隨著出行限制的解除和服務支出激增,2023年一季度經濟活動有所反彈,但4月以來增長勢頭放緩。今年一季度GDP同比增長4.5%,高於2022年全年3%的增幅。一季度的復蘇得益於被壓抑的消費需求的釋放、房地產活動的初步改善和政策支持等因素。

根據世界銀行報告,2023年經濟的增長將由消費需求強勁反彈引領,尤其是對服務消費的需求。基礎設施和製造業的資本支出預計將保持韌性。但由於外部需求趨於疲軟,加上國內需求改善導致進口增速略有回升,預計淨出口將拖累增長。

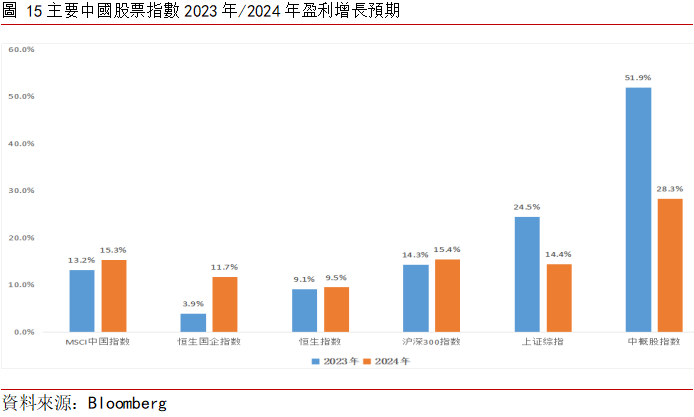

2.3.2中國主要股票指數盈利增長預期

進入到2023年,上市公司的各項經營也持續發力。已披露一季報的5155家A股上市公司一季度合計實現營業收入超17萬億元,同比增長3.8%;合計實現歸母淨利潤近1.5萬億元,同比增長1.42%。

從產業鏈來看,消費板塊業績增速回升帶動A股淨利潤增速回暖,而中游材料(鋼鐵、基礎化工、建材)利潤端承壓對A股淨利潤形成拖累。

在申萬31個一級子行業中,共有19個行業一季度歸母淨利潤同比增長。其中,社會服務、綜合、農林牧漁、非銀金融、電腦淨利潤增速位居前五名,同比分別增長139.8%、82.5%、70.8%、64.7%和57.6%;公用事業、電力設備、商貿零售、美容護理、食品飲料淨利潤增速均超過15%。

從具體公司來看,共有2751家公司一季度歸母淨利潤同比增長,占比約53.4%。其中,796家A股一季度淨利潤同比翻倍。

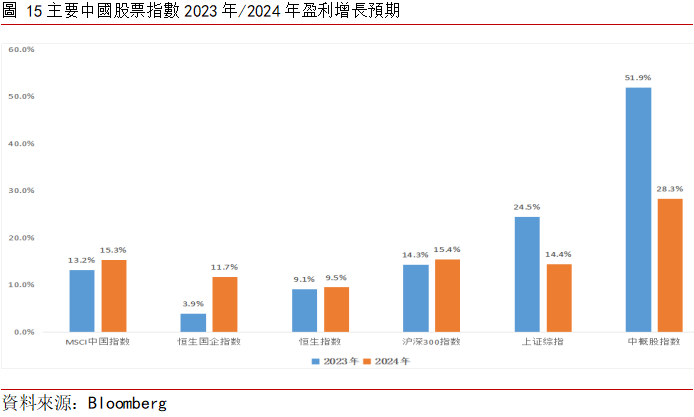

根據彭博(Bloomberg)的一致性預期,MSCI中國指數2023年淨利潤增速為13.2%,恒生國企指數2023年淨利潤增速為3.9%,恒生指數2023年淨利潤增速為14.3%,滬深300指數2023年淨利潤增速為14.3%,上證綜指2023年淨利潤增速為24.5%,中概股指數2023年淨利潤增速為51.9%。

2.4香港的流動性改善

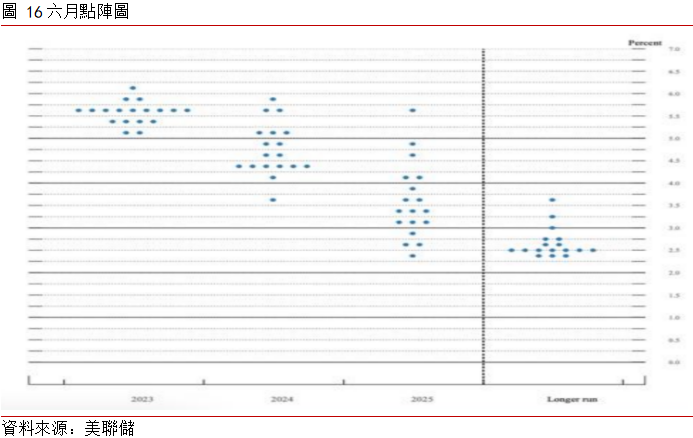

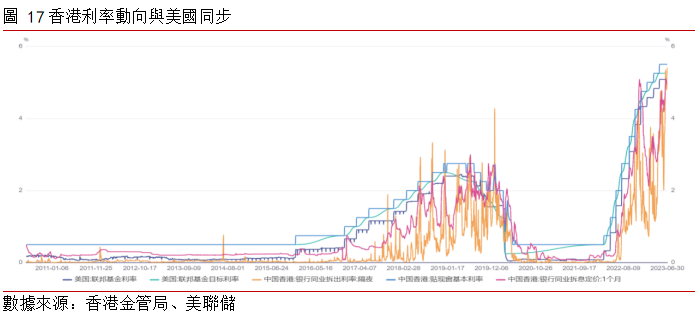

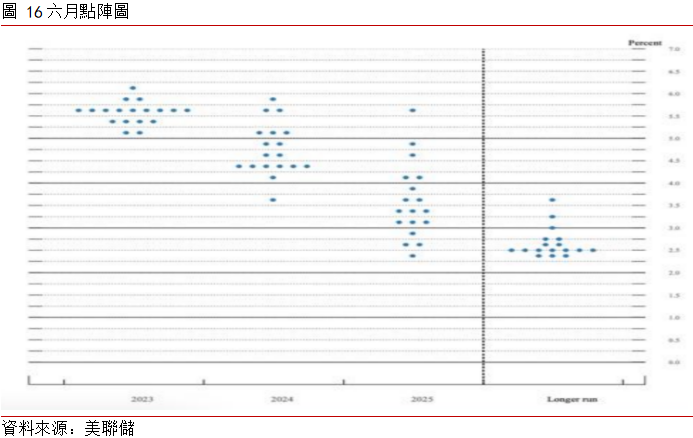

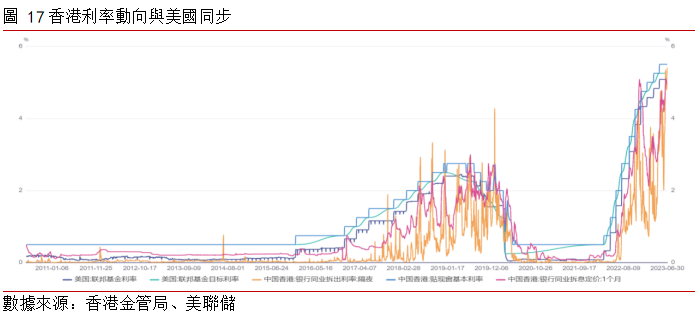

美聯儲在通脹壓力下於今年上半年繼續維持緊縮的貨幣政策。截止今年6月,美國聯邦基金目標利率目標區間維持在5%-5.25%。今年以來累計加息75BP。最新利率決議按兵不動,實施了本輪升息週期的首次加息暫停,但隨後的政策聲明以及官員表態傳遞堅定鷹派立場。點陣圖顯示,2023年目標利率中位數被上調了50個基點,暗示今年利率還有上行空間。

不過儘管經濟數據表現出韌性,利率調整仍需考慮貨幣政策的滯後性。美聯儲官員給出的指引是緊縮將在2023年維持,首次降息大概率發生在2024年,具體情況仍需視美國經濟的具體表現。短期利率的不確定性較高,短債波幅可能放大進而維持收益率曲線倒掛的情況。具體反映至香港的利率環境上。香港金管局跟隨美聯儲上調貼現窗基本利率,美國地區的利率政策基本反映香港基準利率動向。而隨著通脹降溫,美聯儲本輪升息週期逐漸接近尾聲,香港本地利率進一步上行的空間或已經有限。隨著利率接近峰值,香港市場的流動性有望從在貨幣環境層面的得到改善。

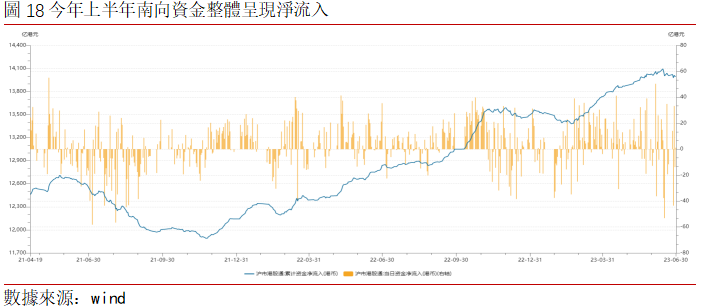

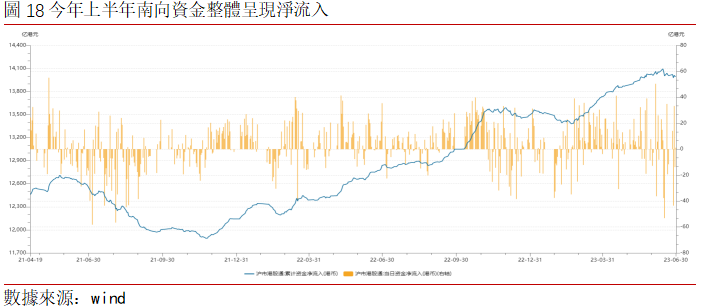

港股市場流動性在短期層面上受到美國地區緊縮的貨幣政策持續壓制,但有望邊際改善。今年上半年,整體呈現持續流入態勢,不過港股交投活動在資金流動方面較為反復。

截止6月底,南向資金累計淨流入一度超過14000億港幣。其中,第一季度,南向資金合計淨流入243.9億港元,第二季度合計淨流入267.7億港元,今年上半年以來南向資金合計淨流入507.9億港元。在今年一月底至二月份,南向資金流出的態勢較為明顯,這主要還是受國內經濟狀況以及一月底持續發酵的‘氣球’事件,整個二月出現較大幅度的淨流出。

不過目前地緣風險有所緩和,中國的經濟恢復也不會一蹴而就,為港股市場的表現奠定了比較好的基本面基礎。南向資金持續長期以往持續流入的態勢明顯,儘管美國對中國投資的限制是一定的風險。

從具體股票看,截至7月4日止過去一個年,騰訊控股(0700.HK)淨買入670.65億人民幣、中國移動(00941.HK)淨買入207.96億人民幣、藥明生物(02269.HK)淨買入86.87億人民幣;建設銀行(00939.HK)淨賣出206.2億人民幣、工商銀行(1398.HK)淨賣出40.41億人民幣、美團-W(3690.HK)淨賣出38.26億人民幣。

長期而言,人民幣國際化和證券市場逐步開放是支撐港股流動性的長期因素。隨著港股流動性的短期壓力正在減弱,長期增長趨勢有望延續,流動性不足的狀況有望進一步改善。新興市場國家一直以來是海外機構投資者的關鍵配置市場,市場吸引力並未降低,短期的流出對長期的增量資金影響較低。

2.5雙櫃檯模式啟動,香港股市迎活水

港交所6月19日開始運行“港幣-人民幣雙櫃檯模式”。雙櫃檯模式是指整個港幣-人民幣雙櫃檯交易流程、莊家活動及結算模式的總稱。在雙櫃檯模式下,投資者可以選擇以港幣或人民幣交易同一發行人的證券,並可在港幣櫃檯和人民幣櫃檯之間進行跨櫃檯交易。相關符合資格的證券可同時擁有港幣和人民幣兩個交易櫃檯,投資者可自主選擇櫃檯上以分別使用港幣和人民幣進行買賣和結算。使用不同櫃檯與結算貨幣在本質上交易的是同一類別證券,有專門的雙櫃檯莊家機制解決該模式下的價差以及流動性問題。

簡單來說,雙櫃檯模式意味著相關證券可在港幣和人民幣兩個櫃檯上進行交易,投資者在無需換匯的情況下可自主選擇港幣或是人民幣交易指定證券。從交易機制看,雙櫃檯模式有機會在提供投資便利性的同時降低交易摩擦成本,從而吸引資金流入香港市場。這對於在離岸市場持有人民幣的投資者提供一個投資人民幣資產的選擇路徑。

香港作為離岸市場,人民幣存量規模在貨幣市場已經具備一定體量。在過去的十年中,香港人民幣存款規模增長穩定,體量一度突破10,000億人民幣。截至2023年5月,香港地區銀行系統人民幣存款規模達8,917億人民幣。規模上看,離岸人民幣的持有者存款占比在銀行體系的占比在10%至5%浮動。這些資金在人民幣資產強勢階段,理論上均可能轉入人民幣櫃檯交易。

目前已經獲得港交所批准增設人民幣櫃檯的證券共有24只,主要集中在大型上市公司。這些股票占恒生綜指的比例接近40%,並且未來還有擴容的機會。從上市公司市值來看,有22只股票為千億級別的大市值個股,大多數是各行業的龍頭企業。如互聯網科技產業的騰訊控股、阿裏巴巴-SW、百度、美團-W等、以及大金融板塊的中國平安、恒生銀行。預計隨著南向資本被納入雙櫃檯交易範圍,人民幣櫃檯將吸引更多資金流入。

香港經濟在過去一段時間受到了疫情、地緣等事件衝擊影響、承受了供應鏈擾動和全球加息等多重壓力。然而在承上啟下的2023年,隨著多重經濟制約因素逐步緩解,香港經濟有望改善逐步復蘇。隨著人民幣國際化的深入,人民幣資產的估值逐漸修復。雙櫃檯模式的設立有助於促進離岸人民幣在國際市場的更高效流動。

2.6港股市場估值修復

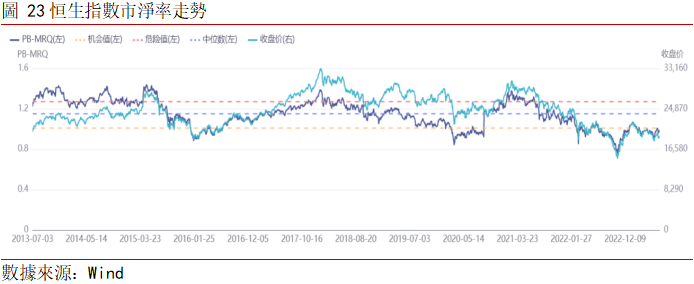

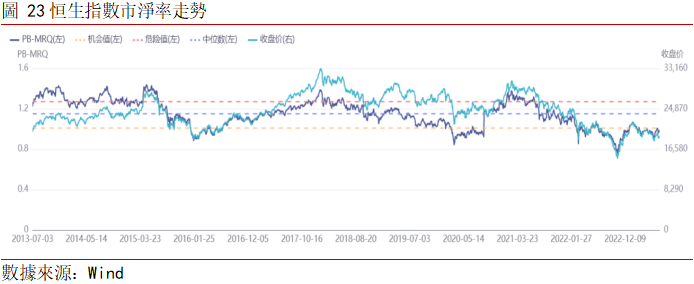

截至7月4日,恒生指數市盈率(TTM)當前為9.67倍,低於過去10年市盈率中位數10.2倍。過去十年,恒生指數市盈率最大值為14.93倍,最小值為7.45倍,平均值為10.58倍。當前值顯著低於平均水準,且低於20%的分位點機會值,當前市盈率處於過去十年的32.68%的分位點。

截至7月4日,恒生指數的PB為0.99倍,低於過去10年市淨率中位數1.15倍。過去十年恒生指數PB最大值為1.44倍,最小值為0.75倍,平均值為1.15倍,當前的PB低於平均水準,且低於1.01的20%分位點機會值,處於過去十年的17.88%的分位點。

一般情況下,估值指標存在均值複歸現象。均值複歸是指在一定時間範圍內,股票的價格和其相應的收益率會回歸到其長期平均水準,即當PE偏離其長期平均水準時,未來股票的收益率會推動PE回歸到其平均水準。在股票市場中,PE是一個衡量股票估值的指標。當市場的PE較高時,未來股票的收益率往往較低,而當市場的PE較低時,未來股票的收益率往往較高,PB同理。簡單地使用PE與PB歷史分位數進行擇時,背後隱含的觀點是均值回歸理論,即估值指標會圍繞著均值進行波動。從歷史數據看,港股主要指數的估值指標處於歷史低位,從估值的角度看具備吸引力。

第三章 投資策略及行業配置

3.1港股市場整體的配置策略

預計2023H2港股市場探底回升,恒生指數的重心將上移至22000點附近,20000點以下存在較多的配置機會,可將整體的倉位升至6-8成。

影響因素主要有以下幾點:

1)宏觀環境向好,流動性有望修復。隨著美國通脹數據的回落,美聯儲貨幣政策轉向越來越近,美國進入加息-降息過渡期。香港金管局貨幣政策緊跟美聯儲,香港金融市場環境將得到喘息。

從歷史數據上看,在美聯儲加息-降息過渡期,恒生指數表現相對強勢。2000年5月17日-2001年1月2日,恒生指數下跌1.9%;2006年6月30日-2007年9月17日,恒生指數大漲55.1%;2018年12月21日-2019年7月31日,恒生指數上漲8.4%。

中國大陸方面,疫情對於經濟的影響基本消除,隨著經濟復蘇,企業的盈利能力回升。

2)港股的估值仍處於低位,未來有望迎來“戴維斯雙擊”。

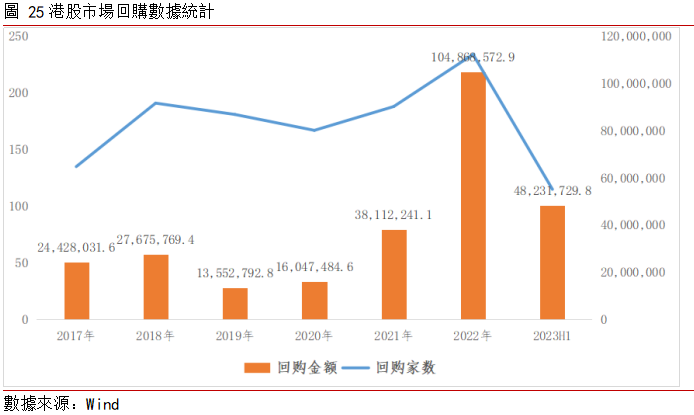

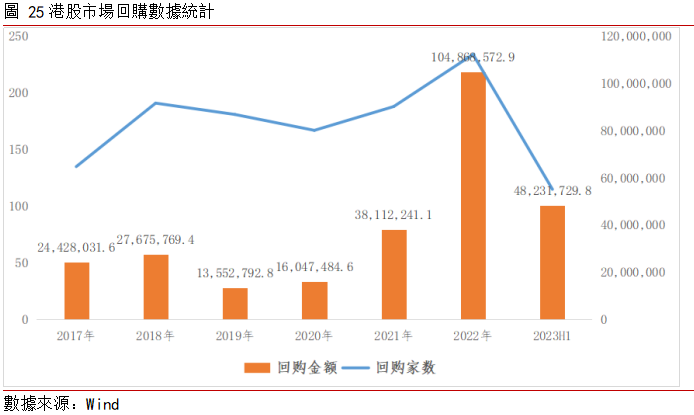

3)港股市場回購熱情不減,亦為港股市場處於底部的信號之一。數據顯示,2023H1港股市場回購金額482.32億港元,約為2022年全年的一半,但遠超2021年全年的回購金額(381.12億港元)。

4)影響港股市場走勢的關鍵變數科技股企穩。科技股當前的估值處於低位,去年的基數較低,且今年存在業績修復預期,下半年亦存在機會。

具體板塊方面,可關注互聯網科技板塊、消費板塊、汽車板塊、醫藥板塊等。

3.2互聯網科技股

3.2.1恒生科技指數分階段走勢

截至7月10日,年內恒生指數下跌6.58%,恒生科技指數下跌4.45%。從2022年11月1日以來,科技指數走勢可以分為三個階段。

第一階段:2022年11月1日-2023年1月27日,58個交易日科技指數大漲68.73%。在此期間,主要是1)地產支持政策(如“三支箭”)推動地產、金融等舊經濟藍籌板塊大漲,進而帶動指數及科技股大漲;2)中國疫情防控政策完全放開,樂觀情緒推動市場大漲。

第二階段:1月30日-5月31日,83個交易日科技指數跌24.65%。在此期間,主要是1)經過前期快速大幅上漲,指數已經處於“超買”邊沿,技術性調整;2)二是地產支持政策、疫情防控全面放開情緒性上升開始消退,市場由政策面行情進入基本面行情;3)美聯儲2次加息;4)歐美銀行業危機;5)科技公司2022Q4和2023Q1業績公佈等。

第三階段:2023年6月以來,科技指數震盪上揚。1)美元指數轉向;2)新能源汽車行業大幅上漲,推動新經濟板塊上漲;3)美國通脹下降超預期,市場對7月美聯儲加息後步入加息週期尾聲感到樂觀。

3.2.2大型互聯網科技公司分階段漲幅

大型互聯網科技股走勢與科技指數走勢趨同,但公司之間分化較大。去年11月疫情防控全面放開後,互聯網醫療公司股價回暖最激進,與此同時,該等公司在去年12月即開始調整。1月30日-5月31日之間的調整,以及6月以來的回升,基本面成股價波動最重要因素。

表 3大型互聯網公司分階段漲幅

公司代碼 | 公司名稱 | 22年11月1日-23年1月27日 | 1月30日-5月31日 | 6月1日-7月12日 |

00700.HK | 騰訊控股 | 113.92% | -24.72% | 9.47% |

09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 90.89% | -33.59% | 15.34% |

03690.HK | 美團-W | 40.14% | -36.99% | 15.52% |

09618.HK | 京東集團-SW | 74.51% | -49.43% | 12.47% |

09999.HK | 網易-S | 71.36% | -8.13% | 19.13% |

09888.HK | 百度集團-SW | 82.29% | -12.78% | 18.93% |

01024.HK | 快手-W | 112.38% | -27.10% | 4.62% |

02423.HK | 貝殼-W | 94.55% | -26.20% | 4.61% |

09961.HK | 攜程集團-S | 81.29% | -20.00% | 13.46% |

09626.HK | 嗶哩嗶哩-SW | 221.65% | -41.62% | -2.98% |

01810.HK | 小米集團-W | 52.78% | -23.18% | 7.35% |

06618.HK | 京東健康 | 63.07% | -31.27% | 6.53% |

00241.HK | 阿裏健康 | 130.72% | -39.43% | 4.96% |

數據來源:Wind

3.2.3整體估值處於低位

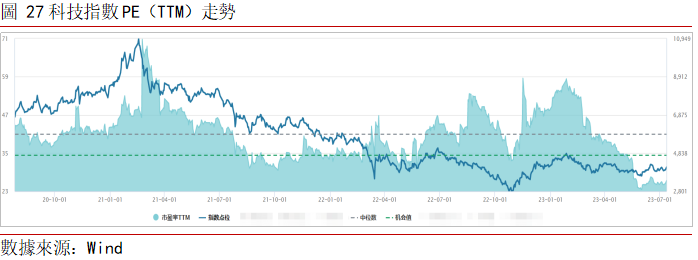

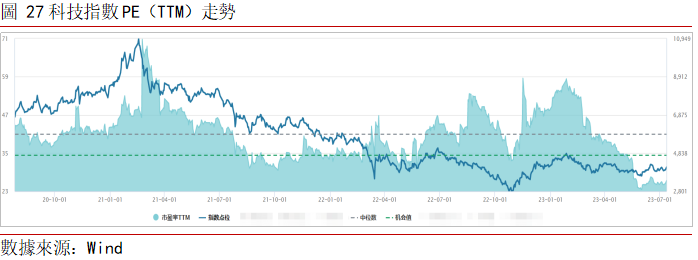

截至7月12日,科技指數PE(TTM)為26.33x,低於歷史均值40.91x,也低於機會值34.32x,當前處於歷史3.98%分位點。從估值上看,科技指數當前具有顯著吸引力。

3.2.4互聯網科技細分行業策略

港美股中概互聯網公司可大致分為幾類:1)綜合性互聯網公司(如騰訊控股);2)電商(如阿裏巴巴、京東、拼多多、唯品會等);3)遊戲(如騰訊控股、網易);4)泛視頻(如快手、嗶哩嗶哩);5)O2O(如美團、攜程集團、同程旅行);6)雲計算(如阿裏巴巴、金山軟體、金蝶國際等)。

表 4港股互聯網科技細分行業策略

板塊 | 2023下半年投資策略 | 可能面臨的風險 | 涉及公司 |

綜合互聯網公司 | 1.宏觀經濟復蘇,推動線上廣告增長;

2.疫情防控全面放開,消費復蘇,線上支付增長。 | 1.宏觀經濟增長不及預期;2.線下消費不及預期。 | 騰訊控股

百度集團 |

電商 | 1.在2022年低基數下,今年電商公司業績增長有望加速;

2.公司整體收入是其次,重點是電商業務收入部分。 | 1.消費大盤不及預期;2.直播電商對傳統電商的衝擊,電商行業競爭加大;3.電商出海不及預期。 | 阿裏巴巴

京東集團

拼多多

快手 |

O2O | 1.受益於疫情防控全面放開後,需求端將復蘇,確定性較高;

2.線上旅行復蘇大於本地生活,業績彈性較大。 | 1.消費大盤不及預期;2.直播電商對傳統線上旅行和本地生活的衝擊,O2O行業競爭加大。 | 美團

攜程集團 |

遊戲 | 1.遊戲版號常態化;

2.AIGC爆發推動遊戲行業回暖;3.遊戲出海增長較快。 | 1.遊戲新品運營表現不及預期;

2.短視頻搶佔遊戲時長;

3.遊戲出海不及預期。 | 騰訊控股

網易 |

泛視頻 | 1.宏觀經濟復蘇,推動廣告收入增長;

2.中短視頻繼續搶佔用戶時長;

3.短視頻電商直播;

4.短視頻進入o2o。 | 1.廣告投放不及預期;

2.直播電商經過快速上漲後,增速下降;

3.視頻版權問題;

4.進入O2O,可能面臨較重的資產投入。 | 快手

嗶哩嗶哩 |

數據來源:Wind

3.2.5大型互聯網科技公司收入增速

2020年一季度疫情爆發,大多數互聯網科技股2020Q2業績受疫情負面影響較大,但從2020Q3開始,“居家”反倒正向推動了互聯網公司業績。

隨著疫情紅利消退,再加上2021年業績高基數,2022年互聯網公司業績增長顯著下滑,部分公司核心業務收入甚至出現了輕微負增長。

2023年宏觀環境錯綜複雜,但在2022年低基數下,以及宏觀經濟復蘇的主基調下,預計互聯網公司業績將出現分化,部分公司將恢復性增長。7月份,美股科技股將陸續公佈2023年第二季度業績,8月份中概科技股將陸續公佈2023年第二季度業績,在這期間,預計業績將成為科技股走勢的關鍵因素。

表 5港股大型互聯網公司2021Q3以來收入增速

| 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 |

| 收入增速 | 收入增速 | 收入增速 | 收入增速 | 收入增速 | 收入增速 | 收入增速 |

騰訊控股 | 13.0% | 8.0% | 0.12% | -3.0% | -2.0% | 1% | 10.71% |

阿裏巴巴 | 29.43% | 9.72% | 8.89% | -0.09% | 3.23% | 2.03% | 2% |

百度集團 | 13.07% | 9.33% | 0.98% | -5.43% | 1.94% | 0% | 10% |

京東集團 | 25.54% | 22.99% | 27.59% | 17.95% | 5.44% | 7.1% | 1.4% |

美團 | 37.9% | 30.6 | 25 | 16.4 | 28.2% | 21.4% | 26.7% |

網易 | 18.9% | 23.3% | 14.8% | 12.8% | 10.1% | 4% | 6.3% |

快手 | 33.4% | 37.9% | 23.8% | 13.4% | 12.9% | 16.2% | 19.7% |

小米集團 | 8.2% | 21.4% | -4.59% | -4.3% | -9.7% | -22.8% | -18.9% |

蘋果 | 28.84% | 11.22% | 8.59% | 1.87% | 8.14% | -5.48% | 2.51% |

Google | 41.03% | 32.39% | 22.95% | 12.61% | 6.10% | 9.78% | 2.61% |

Meta | 35.12% | 19.95% | 6.64% | -0.88% | -4.47% | -4.47% | 2.64% |

數據來源:Wind

3.3消費板塊

隨著對疫情防控全面放開,線下消費快速復蘇。數據顯示,2023年5月,中國社會消費品零售總額約人民幣3.78萬億元,同比增長12.7%,其中,商品零售總額約人民幣3.37萬億元,同比增長12.5%;餐飲零售總額約人民幣4070億元,同比增長35.1%。

旅遊人數逐步增多,壓抑的消費得到釋放。5月3日晚,經文化和旅遊部數據中心測算,2023年“五一”假期內,全國國內旅遊出遊合計2.74億人次,同比增長70.83%,按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%;實現國內旅遊收入1480.56億元,同比增長128.90%,按可比口徑恢復至2019年同期的100.66%。

去哪兒、途牛、馬蜂窩、同程旅行、攜程、飛豬等OTA公司發佈的2023年五一假期旅遊總結報告顯示,今年五一假期旅遊消費火爆異常,出遊人數創近年來新高,用戶出遊距離、出遊天數呈雙向延長趨勢。國內遊預訂量相較於春節翻倍增長,創下了“五一”假期歷史峰值。

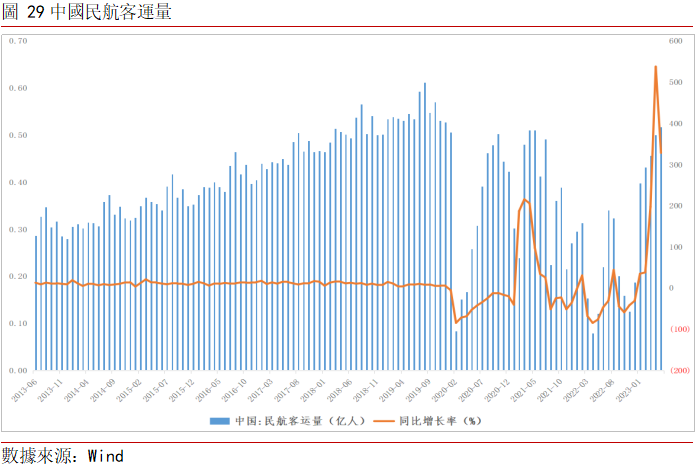

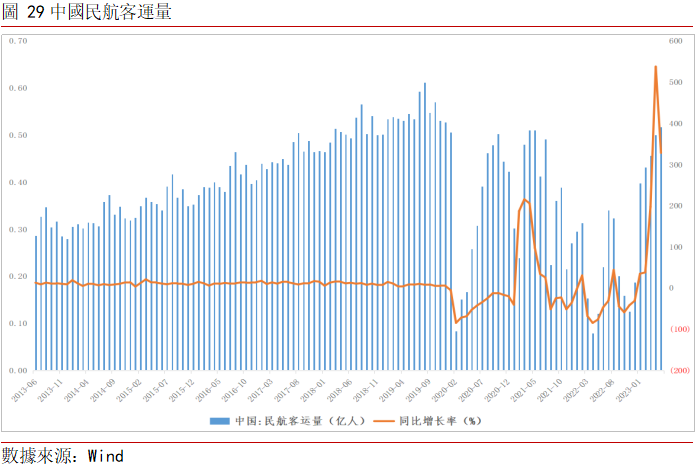

此外,根據Wind的統計數據,3月-5月,中國民航客運量分別為0.46億人、0.50億人、0.52億人,同比增長率分別為197.3%、537.9%、328.2%,基本上恢復至2019年的水準。

細分行業配置上,受益於國內消費復蘇,建議關注餐飲以及體育用品等。具體標的:海底撈(06862.HK)、九毛九(09922.HK)、安踏體育(02020.HK)、滔博(06110.HK)。

餐飲行業:隨著疫情客流量的復蘇,海底撈、九毛九的翻臺率將逐步恢復至2019年的水準。此外,市場預期下半年餐飲行業重啟擴張週期,收入、利率潤、估值均有望出現提升。展望全年,行業景氣度提升以及企業基本面回暖的趨勢將得到延續。

體育用品行業:安踏體育,Fila的強勢反彈與Descente、Kolon的持續成長為公司的收入增長注入了新的活力,多品牌的策略以及較高的直營占比均為業績的快速修復提供的基礎。

滔博,受益於低基數及零售環境好轉,FY2024Q1(2023年3-5月),公司流水恢復良好,全管道銷售額(零售流水及批發發貨金額,含稅)同比增長20%-30%。今年Nike新品銷售表現亦佳,新增品牌合作夥伴,如:HOKA、凱樂石、冷山等,拓展品類多元化開發。高效的運營能力有助於持續改善公司的業績。

3.4新能源汽車板塊

汽車股幾乎是上半年港股市場表現最強勢板塊。截至7月11日,理想汽車-W(02015.HK)漲89.71%,小鵬汽車-W(09866.HK)漲55.41%,比亞迪股份(01211.HK)漲36.51%。

汽車股中表現又相對分化,新能源汽車股表現遠好於傳統汽車股,主要在於1)新能源汽車行業銷量仍快速增長;2)公司層面,新能源汽車龍頭銷量持續增長;3)行業步入下半場,部分新能源汽車公司財務業績大增;4)新車型發佈推動部分公司短期股價積極反應。

表 6汽車公司股價漲幅

代碼 | 名稱 | 最新價 | 市盈率TTM | 20日漲跌幅 | 120日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 (億港元) |

02015.HK | 理想汽車-W | 145.7 | / | 18.94% | 64.54% | 89.71% | 3037.2 |

09868.HK | 小鵬汽車-W | 59.6 | / | 49.75% | 55.41% | 55.41% | 1031.7 |

09863.HK | 零跑汽車 | 45.0 | / | 9.22% | 62.45% | 49.01% | 514.2 |

01211.HK | 比亞迪股份 | 261.2 | 33.38 | 1.32% | 15.00% | 36.51% | 7603.9 |

01114.HK | 華晨中國 | 4.0 | 2.52 | 33.89% | 5.00% | 17.01% | 201.3 |

09866.HK | 蔚來-SW | 85.0 | / | 27.17% | -4.76% | 8.22% | 1460.4 |

01958.HK | 北京汽車 | 2.0 | 3.44 | 4.49% | -8.42% | 6.16% | 160.3 |

02333.HK | 長城汽車 | 9.5 | 10.42 | 11.70% | -7.22% | -3.07% | 809.6 |

02238.HK | 廣汽集團 | 4.8 | 6.77 | 4.57% | -11.04% | -4.88% | 504.3 |

00175.HK | 吉利汽車 | 9.8 | 16.69 | 1.14% | -18.70% | -12.60% | 983.6 |

數據來源:Wind,截至2023年7月12日

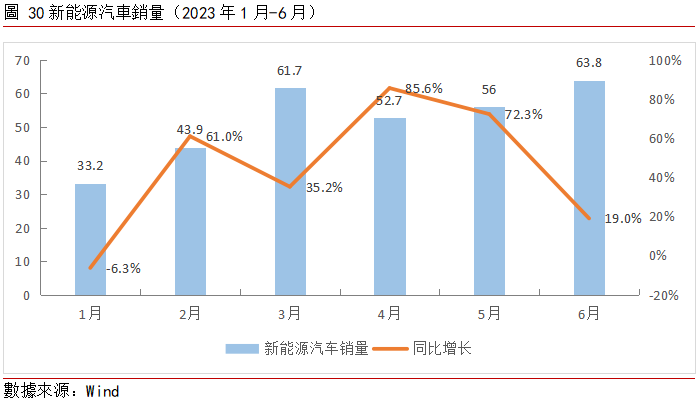

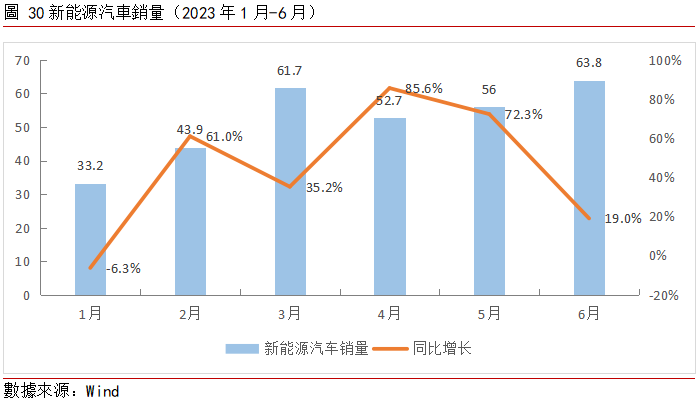

新能源汽車銷量大幅增長。乘聯會數據,6月,乘用車市場零售189.6萬輛,同比降2%,環比增長9%,今年累計952.8萬輛,同比增長3%。新能源汽車方面,6月零售63.8萬輛,同比增長19%,今年以來累計305.9萬輛,同比增長36%。在汽車行業整體低個位數增長下,新能源汽車仍實現了大幅增長。

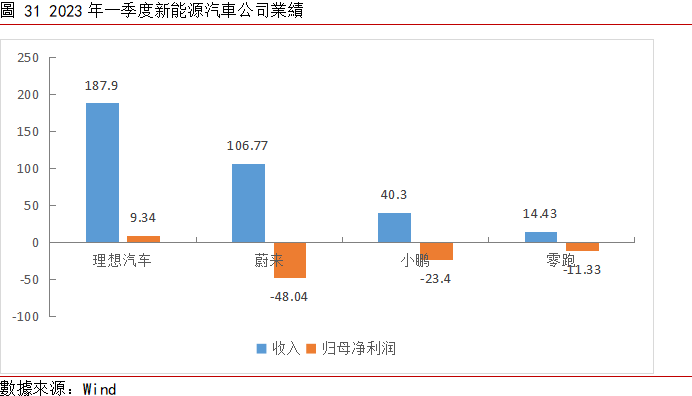

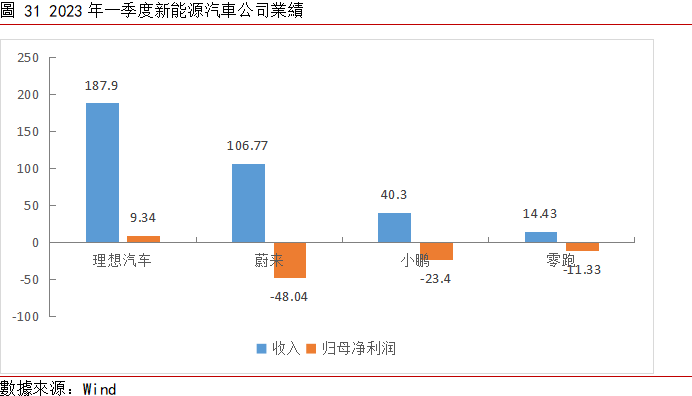

分公司看,2023年上半年新能源汽車公司銷量出現分化。理想汽車銷售13.91萬輛,同比增長130.31%;蔚來銷售5.46萬輛,同比增加7.35%;零跑汽車銷售4.45萬輛,同比降14.41%;小鵬汽車銷售4.14萬輛,同比降39.93%。

表 7港股四大新能源汽車公司上半年銷量

|

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |

理想汽車 | 銷量 | 15141 | 16620 | 20823 | 25681 | 28277 | 32575 |

增長率 | 23.4% | 97.5% | 88.7% | 516.3% | 146.0% | 150.1% |

蔚來 | 銷量 | 9652 | 10181 | 7516 | 6658 | 6155 | 10707 |

增長率 | 33.6% | 92.5% | -18.6% | 31.2% | -12.4% | -17.4% |

小鵬 | 銷量 | 5218 | 6010 | 7002 | 7079 | 7506 | 8620 |

增長率 | -59.6% | -3.3% | -54.6% | -21.3% | -25.9% | -43.6% |

零跑 | 銷量 | 1139 | 3198 | 6172 | 8726 | 12058 | 13209 |

增長率 | -86.6% | 32.0% | -38.6% | -4.0% | 38.0% | 17.3% |

數據來源:艾德研究院整理

新能源汽車已經進入下半場。2019年-2021年,僅僅是汽車銷量增長即可支撐新能源汽車股股價,2022年下半年開始,新能源股估值體系發生變化,盈利能力也成考驗新能源汽車公司重要指標。當前新能源汽車公司盈利能力差異很大,【汽車銷量+盈利能力】將成為考驗新能源汽車股中長期走勢的並行指標。

3.5 醫藥板塊

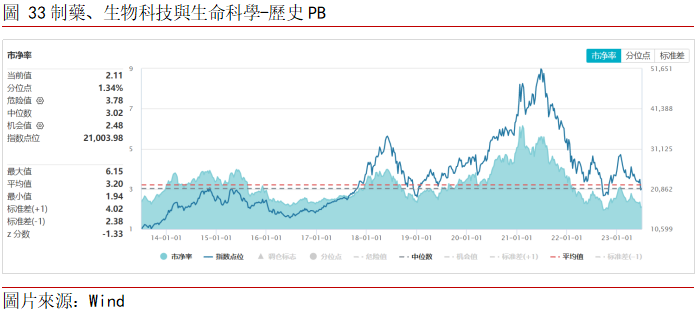

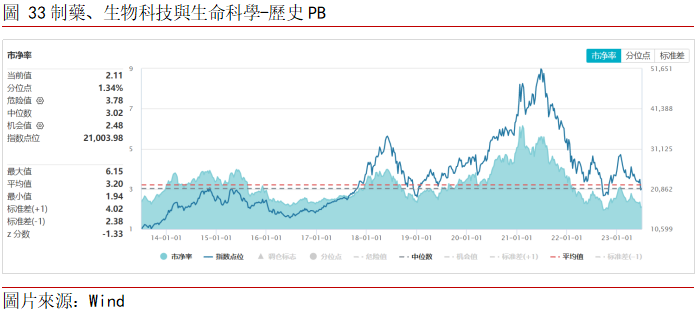

2021年7月,制藥、生物科技與生命科學板塊達到階段性高點,並於2022年10月觸底,區間最大跌幅約66.17%。而在經過了短暫的反彈後,該板塊再度進入調整,回落至前期低點附近。

與此同時,板塊估值進入“擊球”區間,迎來配置良機。根據Wind統計數據,截至6月30日,香港制藥、生物科技與生命科學板塊的PB僅有2.11倍,遠低於近十年的中位數3.02倍以及近十年的平均值3.20倍。

政策利好再現,有助於提升藥企的盈利能力。7月4日,醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見。其中,《談判藥品續約規則(徵求意見稿)》提出:

1)對於連續納入目錄“協議期內談判藥品部分”超過4年的品種,支付標準在前述計算值基礎上減半(此前未有相關表述);

2)談判進入目錄且連續納入目錄“協議期內談判藥品部分”超過8年的藥品進入常規目錄(此前未有相關表述)。

3)2022年通過重新談判或補充協議方式增加適應症的藥品,在今年計算續約降幅時,將把上次已發生的降幅扣減。

4)梯度降價門檻調增:醫保基金支出預算從2025年續約起不再按照銷售額65%計算,而是以納入醫保支付範圍的藥品費用計算,梯度降價的門檻值也將從2/10/20/40億元調增為3/15/30/60億元。

5)獨家藥品、協議期基金實際支出未超過基金支出預算(企業預估值,下同)的200%,且未來兩年的基金支出預算增幅合理的藥品可以簡易續約,續約有效期為2年。1類化學藥品、1類治療用生物製品、1類和3類中藥,續約時如基金實際支出/基金支出預算值大於110%,企業可申請通過重新談判確定降幅。如談判失敗,將調出目錄。

《非獨家藥品競價規則(徵求意見稿)》提出:藥品通過競價納入醫保目錄的,取各企業報價中的最低者作為該通用名藥品的支付標準。如企業報價低於醫保支付意願的70%,以醫保支付意願的70%作為該藥品的支付標準。

建議關注:靶向藥物:百濟神州(06160.HK)、亞盛醫藥-B(06855.HK);雙抗:康方生物(09926.HK);GLP-1:信達生物。

百濟神州:產品端收入超預期,2023Q1產品收入為人民幣28.08億元,同比增長69%。其中,百悅澤(澤布替尼膠囊)大適應症獲批助力放量加速,全球銷售額總計人民幣14.47億元,同比增長118.25%;百澤安(替雷利珠單抗注射液)在中國的銷售額總計7.86億元,同比增長41.11%。考慮到新適應症的陸續上市以及獲批後的快速放量,預計收入端有較大的提升空間。

亞盛醫藥:耐立克(奧雷巴替尼)以6%的降幅成功納入2022年醫保目錄,商業化有望提速,預計國內的銷售峰值將達到人民幣15億元。在美國,奧雷巴替尼針對普納替尼耐藥的CML和ALL試驗有望啟動註冊性臨床。此外,APG-2575國內有望遞交上市申請,單藥治療r/rCLL。

康方生物:國際雙抗龍頭,其中,開坦尼(卡度尼利單抗,PD-1/CTLA-4)於2022年6月29日上市,半年銷售額約人民幣5.5億元;依沃西(依沃西單抗,PD-1/VEGF)為公司第二款潛在FIC產品,臨床價值已凸顯,達成50億美元海外授權,目前多項國際多中心Ⅲ期臨床研究已在美國完成首例患者給藥,進展順利。

信達生物:瑪仕度肽(研發代號:IBI362)高劑量9 mg在中國肥胖受試者的II期臨床研究中24周主要研究終點達成,該研究還將延長治療至48周。瑪仕度肽是信達生物與禮來共同推進的一款GLP-1R/GCGR雙重激動劑,臨床進度國內領先,商業化潛力巨大。

3.6“中特估”,實踐持久價值優勢

中特估是市場的主線之一,看好中特估的發展前景。中特估特指中國特色估值體系,是為了構建中國特色現代資本市場。作為中國特色社會主義現代化體系的重要組成部分,中特估的核心理念符合中國特色現代化的要求,必須為實體經濟服務,為國家發展戰略服務。中特估的目標不是使中國資本市場與全球資本市場脫離,而是基於國內大循環為主體,同時促進國內國際雙迴圈的新發展格局,實現與國際的緊密聯繫。

國企央企市值占比大,且行業集中度和壁壘較高,競爭格局較好,其中企業持續經營的時間較長,戰略地位顯著,先發優勢突出,最能受益於中特估行情。國有企業今年啟動了一輪新的深化改革行動,目前為止,這輪改革有三個主要方向。一是國有企業的經營考核將注重綜合盈利能力和品質,有效激發國企的經營活力。二是重視建設“中國特色估值體系”,央國企的價值將得到重新評估。三是持續推進專業化重組,打造現代化產業鏈。

央國企的超額收益與行業景氣度、公司治理和資產品質等因素有關。“中特估”概念主要針對央企、國企和一些特殊行業的上市公司,覆蓋通信/電腦、建築、能源/電力、軍工和銀行等行業板塊。這些公司通常被認為是價值藍籌股,具有強大的現金流、高額的分紅以及低估值特點。

港股市場典型相關標的包括:

a)資源股:中國石油(00857.HK)、中國海洋石油(00883.HK)、五礦資源(01208.HK)、中國黃金國際(02099.HK)、紫金礦業(02899.HK)、山東黃金(01787.HK)、等;

b)電訊服務:中國移動(00941.HK)、中國電信(00728.HK)、中國聯通(00762.HK);

c)大金融:工商銀行(01398.HK)、建設銀行(00939.HK)、農業銀行(01288.HK)、中國銀行(03988.HK)、交通銀行(03328.HK)、中國人壽(02628.HK)、中國人民保險集團(01339.HK)、中國財險(02328.HK)、中金公司(03908.HK)、招商證券(06099.HK)等;

d)航空股:中國東方航空股份(00670.HK)、中國國航(00753.HK)、中國南方航空股份(01055.HK);

e)地產:越秀地產(00123.HK)、粵海置業(00124.HK)、綠地香港(00337.HK)等。

1)中國移動。中國最大的移動通信運營商之一,也是全球最大的移動運營商之一。公司的主營業務包括移動語音、短彩信、無線上網、有線寬頻等連接服務,並提供數據中心、雲計算、內容分發網路、算力服務等。此外,中國移動還提供基於人工智慧、大數據、物聯網、安全等新一代資訊技術能力的平臺、應用和解決方案。中國移動在中國全國範圍內提供廣泛的移動通信服務,包括語音通信、數據傳輸、互聯網接入、寬頻數據及其他增值業務。公司擁有中國最大的移動通信網絡,覆蓋全國31個省、自治區和直轄市,服務超過9.4億用戶。中國移動在中國移動通信市場佔據了近三分之二的市場份額。

業績方面,2022年中國移動的營運收入達9373億元人民幣,同比增長10.5%。其中,通信服務收入為8121億元,同比增長8.1%。CHBN客戶規模和收入規模全面增長,HBN收入占通信服務收入比例達到39.8%,同比提升4.1個百分點。得益於5G應用、移動雲、數字內容、智慧家庭等業務的快速拓展,中國移動的數位化轉型收入達到2076億元,同比增長30.3%。中國移動2022年股東應占利潤為1255億元,同比增長8.0%。每股盈利為5.88元。EBITDA為3292億元,同比增長5.8%。EBITDA率為35.1%,EBITDA占通信服務收入比例為40.5%。截至2023年5月,中國移動的移動業務客戶總數約為9.83億戶,本月淨增客戶數為32.5萬戶,本年累計淨增客戶數為810.2萬戶。截至2023年5月,公司的5G套餐客戶數約為7.07億戶。截至2023年5月,有線寬頻業務客戶總數約為2.84億戶,本月淨增客戶數為166.2萬戶,本年累計淨增客戶數為1227.6萬戶。

2)中國電信。一家領先的大型綜合智能資訊服務運營商,主要業務包括移動通信、固網和智慧家庭服務以及產業數位化服務。該公司提供個人通信和資訊化服務、家庭通信和資訊化服務以及政企通信和資訊化服務。其自主品牌“天翼雲”在全球運營商公有雲IaaS領域排名第一。中國電信在中國全國範圍內擁有廣泛的網路覆蓋。公司提供的移動電話服務在全國範圍內也有較大的市場份額。

業績方面,截至2022年,公司的營業收入達人民幣4,750億元,同比增長9.4%。其中,服務收入為人民幣4,349億元,同比增長了8.0%。若剔除2021年出售附屬公司所帶來的收入影響,同比增幅為8.1%。這已是連續十年保持增長的成績。歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣276億元,同比增長了6.3%。扣除非經常性損益後,歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣272億元,同比增長了8.6%。基本每股收益為人民幣0.30元。

風險提示:

政策變動風險;海外風險蔓延;美聯儲7月後繼續加息;經濟數據不及預期風險;歷史數據不能代表未來。

艾德金融研究部

陳政深(HKSFC CE No.:BIY455)

Tel:852-38966397

E-mail:ryan.chan@eddid.com.hk

陳剛(HKSFC CE No.:BOX500)

Tel:+86 186 7668 5813

E-mail:gang.chen@eddid.com.hk

劉宗武(HKSFC CE No.:BSJ488)

Tel:+86 137 6042 1136

E-mail:liuzongwu@edsz9.com

免責聲明及披露

分析員聲明

負責撰寫本報告的全部或部分內容之分析員,就本報告所提及的證券及其發行人做出以下聲明:(1)發表於本報告的觀點準確地反映有關於他們個人對所提及的證券及其發行人的觀點;(2)他們的薪酬在過往、現在和將來與發表在報告上的觀點並無直接或間接關係。此外,分析員確認,無論是他們本人還是他們的關聯人士(按香港證券及期貨事務監察委員會操作守則的相關定義)(1)並沒有在發表研究報告30日前處置或買賣該證券;(2)不會在發表報告3個工作日內處置或買賣本報告中提及的該證券;(3)沒有在有關上市公司內任職高級人員;(4)研究團隊成員並沒有持有有關證券的任何權益。

重要披露

本報告內所提及的任何投資都可能涉及相當大的風險。報告所載數據可能不適合所有投資者。艾德金融不提供任何針對個人的投資建議。本報告沒有把任何人的投資目標、財務狀況和特殊需求考慮進去。而過去的表現亦不代表未來的表現,實際情況可能和報告中所載的大不相同。本報告中所提及的投資價值或回報存在不確定性及難以保證,並可能會受目標資產表現以及其他市場因素影響。艾德金融建議投資者應該獨立評估投資和策略,並鼓勵投資者諮詢專業財務顧問以便作出投資決定。本報告包含的任何資訊由艾德金融編寫,僅為本公司及其關聯機構的特定客戶和其他專業人士提供的參考數據。報告中的資訊或所表達的意見皆不可作為或被視為證券出售要約或證券買賣的邀請,亦不構成任何投資、法律、會計或稅務方面的最終操作建議,本公司及其雇員不就報告中的內容對最終操作建議作出任何擔保。我們不對因依賴本報告所載資料採取任何行動而引致之任何直接或間接的錯誤、疏忽、違約、不謹慎或各類損失或損害承擔任何的法律責任。任何使用本報告息所作的投資決定完全由投資者自己承擔風險。本報告基於我們認為可靠且已經公開的資訊,我們力求但不擔保這些資訊的準確性、有效性和完整性。本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發佈時的判斷,可能會隨時調整,且不承諾作出任何相關變更的通知。本公司可發佈其他與本報告所載資料及/或結論不一致的報告。這些報告均反映報告編寫時不同的假設、觀點及分析方法。客戶應該小心注意本報告中所提及的前瞻性預測和實際情況可能有顯著區別,唯我們已合理、謹慎地確保預測所用的假設基礎是公平、合理。艾德金融可能採取與報告中建議及/或觀點不一致的立場或投資決定。本公司或其附屬關聯機構可能持有報告中提到的公司所發行的證券頭寸並不時自行及/或代表其客戶進行交易或持有該等證券的權益,還可能與這些公司具有其他相關業務聯繫。因此,投資者應注意本報告可能存在的客觀性及利益衝突的情況,本公司將不會承擔任何責任。本報告版權僅為本公司所有,任何機構或個人於未經本公司書面授權的情況下,不得以任何形式翻版、複製、轉售、轉發及或向特定讀者以外的人士傳閱,否則有可能觸犯相關證券法規。

報告提供者

本報告乃由艾德金融於香港提供。艾德金融是香港證券及期貨事務監察委員會(「香港證監會」)持牌法團,及受其監管之香港金融機構。報告之提供者,均為香港證監會持牌人士。投資者如對艾德金融所發的報告有任何問題,請直接聯絡艾德金融。本報告作者所持香港證監會牌照的牌照編號已披露在作者姓名旁。

報告可用性

對部分司法管轄區或國家而言,分發、發行或使用本報告或會抵觸當地法律、法則、規定,當中或包括但不限於監管相關之規例、守則及指引。本報告並非旨在向該等司法管轄區或國家的任何人或實體分發或由其使用。